厄除けのお守りには、怪我や病気、事故などの災いを払うご利益があり、前厄・本厄・後厄の人が1年平穏に過ごせるように身につけるだけでなく、厄年以外の人も持ち歩くことで、健康に1年過ごすことができると言われています。

全国には厄除けで有名な寺社が数多くありますが、今年はどの神社・お寺を参拝しようか、どこでお守りを買おうか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

本記事では、最強の厄除けお守りが欲しい!という方に向けて、厄除け祈願で有名な神社・お寺のお守りを詳しくご紹介します。

厄払いの御札・古いお守りを処分したい。

でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…

そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。

神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。

日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。

✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能

✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能

✅ クレジットカード、オンライン決済可

処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜

家からお品を送るだけ

料金・手順はこちら

「関東厄除け三大師」の厄除けお守り

厄除御守|川崎大師(神奈川)

川崎大師は、災厄をことごとく消除する「厄除け大師」として、古くから親しまれてきた神奈川県の川崎にあるお寺です。関東厄除け三大師の1つとして知られています。

正式名は、金剛山金乗院平間寺です。

平間兼乗が42歳の厄年に、夢のお告げに従い海中から引き揚げた像を御本尊にお祀りして供養を続けると、そのご加護ご利益をいただき自身の厄が除かれたことから始まったとされます。

川崎大師の厄除けのためのお守り「厄除御守」は、効果絶大と言われています。

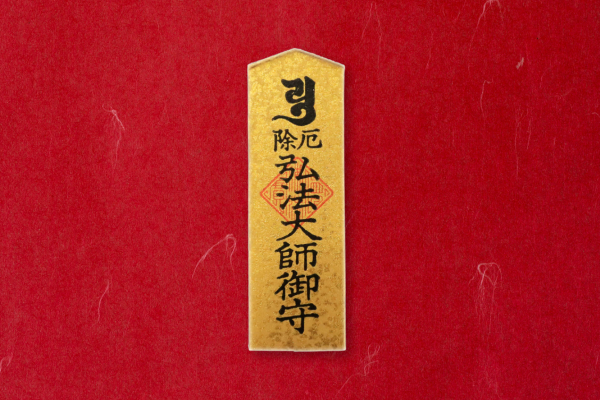

表には、金色の下地に厄除弘法大師と黒文字で書かれ、その上に梵字「ユ」そして除厄と記されています。

この厄除御守は、金襴袋(御守袋)に入れて持ち歩きます。厄年以外の方も購入可能です。

また、川崎大師公式キャラクターの「ひらまくん」が描かれた、除災招福のお守り、「ひらまくん御守」も人気です。

江戸時代から続く縁起物の厄除け開運だるまや、厄除け香、そして絶大なご利益があると言われる10年に1度の御開帳で授与される赤札なども人気です。

川﨑大師(金剛山金乗院平間寺)

住所:神奈川県川崎市川崎区大師町4-48

公式HP:https://www.kawasakidaishi.com/

厄除守|西新井大師(東京)

西新井大師は、足立区西新井に鎮座する826年に創建された真言宗豊山派の寺です。 正式名は、五智山遍照院 總持寺です。関東厄除け三大師の1つに数えられます。

「男は川崎大師、女は西新井大師」といわれ、江戸時代には女性の厄除け祈願寺として名を馳せました。

諸国を巡っていた弘法大師(空海)が災厄で苦しむこの地の人びとの救済のために刻んだ十一面観世音菩薩と大師像を堂に安置したことが始まりです。

西新井大師の「厄除守」は、赤地に金糸で西新井大師の寺紋の五七の桐、その下に厄除守の文字が刺繍されているものです。裏にも同様に金糸で西新井大師と刺繍されています。

厄年の方だけでなく、悪いことから身を守りたいときに持つことができるお守りで、身につけることで、災難を回避し、無事に厄を乗り越えることができるといわれています。

他にも肌守りの御札タイプの「厄除守」もあります。

西新井大師(五智山遍照院總持寺)

住所:東京都足立区西新井1-15-1

公式HP:https://www.nishiaraidaishi.or.jp/

厄除弘法大師御守|観福寺(千葉)

観福寺は、千葉県香取市にある890年に創建された真言宗豊山派のお寺です。正式名称は妙光山蓮華院観福寺です。

千葉氏の祈願所として、多くの武士の信仰を集めたお寺で、御本尊は平将門の守護仏と伝えられる聖観世音菩薩です。

弘法大師像が安置されている大師堂は、江戸時代に厄除大師信仰の中心となり、関東厄除け三大師の1つに数えられます。

観福寺の厄除けお守りは、「厄除弘法大師御守」です。

カードタイプのお守りで、白地に銀と銅の色の糸で刺繍された菊紋があり、真ん中にお札を模した観福寺、厄除弘法大師御守と記され、横に真言宗の五鈷杵が配されています。

観福寺(妙光山蓮華院観福寺)

住所:千葉県香取市牧野1752

公式HP:http://kanpukuji.or.jp/

「日本三大厄除け開運大師」の厄除けお守り

厄除御守|龍泉寺(埼玉)

龍泉寺は、「埼玉厄除け開運大師」として知られる埼玉県熊谷市にある1200年の歴史をもつ真言宗豊山派のお寺です。

厄除けと開運の両方のご利益があるとされる日本三大厄除け開運大師の1つです。

平安時代には、弘法大師が訪れたとされる寺で、「厄除け金色大師」と「開運金色大師」の両大師像が祀られているため、両運を授かるため毎年多くの参拝者が訪れます。

「日本の切り絵御朱印発祥の寺」とされ、様々なデザインの切り絵御朱印があることでも知られています。

龍泉寺の「厄除御守」は、黒字に金糸で花紋と黒糸で花菱紋が刺繍され、中央に金糸で桐紋(五七の桐)と厄除御守の文字が刺繍されています。

裏には、同じ生地に埼玉厄除開運大師と金糸で刺繍されています。

厄よけに強い力を持つ、厄よけ金色大師の力が込めらているお守りで、厄年の方以外にも身につけることで厄災にあうことなく、健康で安全な1年となるとされています。

また、「全国最強のお守り」としてテレビで紹介された「大開運守」は、開運金色大師の大開運の力が込められているもので、あらゆる願い事にご利益があるとされています。

色は黒、金、赤、ピンク、白の5種類あります。特別な糸を用いて手作りしているため、頒布数や頒布日に限りがあります。

埼玉厄除け開運大師 龍泉寺

住所:埼玉県熊谷市三ケ尻3712

公式HP:https://yakuyoke-kaiun.jp/

七色房御守|門戸厄神東光寺(兵庫)

東光寺は、「門戸厄神」と呼ばれる兵庫県西宮市門戸にある高野山真言宗の別格本山のお寺です。 嵯峨天皇が41歳の厄年にあたる829年に、弘法大師が開山しました。

弘法大師が刻んだとされる愛染明王と不動明王が一体となった「厄神明王像」は、あらゆる災厄を打ち払うと有名です。

日本三大厄神、日本三大厄除け開運大師のうちの一つに数えられ、厄年の災厄を未然に防ぎ、開運や招福を願う参拝者で一年を通して賑わいます。

東光寺の厄除けのお守りは3種類あります。人気は、厄除けに効く七色房のついた「七色房御守」です。

厄神明王様の木札を紙札で包んだ御守りの「木札身代り御守」は、中に入っている厄神明王様の木札が災厄から身を守ってくれると評判です。

また剣先の形をした厄除開運御守の「剣先御守」もあります。

門戸厄神 東光寺

住所:兵庫県西宮市門戸西町2-26

公式HP:https://mondoyakujin.or.jp/

厄除け開運守り|大聖院(広島県)

宮島にある大聖院は、厳島神社の別当寺で、真言宗御室派の大本山です。

弘法大師空海が弥山にて修行し、806年に三鬼大権現を勧請して開基されました。

弥山頂上付近にある「霊火堂」には平安時代から燃え続ける「きえずの火」があります。 きえずの火は、806年に弘法大師が弥山にて護摩修行なされた際に残った火を現在まで毎日絶えることなく守り続けているものです。

弘法大師ゆかりの寺として、厄除け開運のご利益が大きいことからも「日本三大厄除け開運大師」の一つに数えられています。

大聖院の厄除けのお守りとして、空海生誕1250年記念に奉製された「厄除け開運守り」があります。 青字のお守りで、表には弥山の守護神「三鬼大権現」を祀る福寿の摩尼殿、裏には弘法大師空海が祀られている大師堂の刺繍があります。

大聖院お守りの中で一番人気は、「守り砂」です。心願成就を祈願した砂の御守で、同封の「叶え紙」に願い事を書き、保管します。

また、季節ごとに頒布される美しい切り絵の限定の御朱印も人気です。

大聖院(多喜山水精寺大聖院)

住所:広島県廿日市市宮島町210

公式HP:https://daisho-in.com/

その他厄除け祈願で有名な神社・お寺のお守り

厄よけ守|佐野厄除大師(栃木)

佐野厄除大師は、栃木県佐野市にある944年創建の天台宗の寺院で、正式名は春日岡山 転法輪院 惣宗官寺です。

青柳大師、川越大師とともに関東の三大師の一つに数えられことが多くある寺院で、また関東でも有数の初詣スポットです。

佐野厄除大師には多くの厄除け守りがあります。代表格は、「厄よけ守」で、紫または赤の布地に金糸で蓮の花と白糸で佐野厄除大師と真ん中に刺繍されたものです。他にはクリスタルやエポメタルのついた「厄除・身体安全守」があります。

そして、佐野厄除大師といえば、「魔よけ札」です。

元三大師が鬼の姿になって厄神を退散させたという伝説に由来する、角大師の姿が描かれた魔除けの紙札は、家の外壁面に貼ります。このお札のあるところには厄神は入らない魔除けのご利益があるとされます。

佐野厄除大師 (春日岡山 転法輪院 惣宗官寺)

住所:栃木県佐野市春日岡山2233

公式HP:https://sanoyakuyokedaishi.or.jp/

身代御守|成田山新勝寺(千葉)

成田山新勝寺は、千葉県成田市にある940年創建の真言宗智山派の大本山です。弘法大師が自ら開眼した本尊を不動明王とする厄除けで有名なお寺です。

成田不動、「お不動さま」と広く親しまれる不動明王信仰の一大中心地です。最近では明治神宮に次ぎ全国第2位の初詣客が訪れる寺院です。年間参詣者数は1000万人を超えると言われています。

成田山新勝寺はお守りが多いことで有名で50種類近くあります。

成田山の「厄除御守」は、札タイプの肌守りです。中央の金色の札にご本尊の不動明王の持つ宝剣が描かれ、その上に厄除成田山と黒字で記され、その間に赤で輪宝紋が押されています。あらゆる厄難から身心を守るようお祈りされた御守です。

最も人気の御守りは、「身代御守」です。お不動さまの分身である紙包み木札で、お不動さまが身代わりとなって、あらゆる災難から守ってくれると言われています。

そしてもう1つの有名な御守は、「勝御守」です。シンプルな木札に赤で「勝」と描かれ、その上にご本尊の不道明王(カーン)の梵字が描かれています。お不動さまのご加護のもと、どんな困難にも打ち克つ(勝つ)ようお祈りされた御守です。

成田山新勝寺

住所:千葉県成田市成田1番地

公式HP:https://www.naritasan.or.jp/

厄除御守|大國魂神社(東京)

大國魂神社は、武蔵の国土を開拓された武蔵国の守り神、大國魂大神をお祀りする府中市にある111年創建の武蔵国の総社です。 東京五社の一社に数えられます。

大國魂大神は、出雲の大国主神と同じ神様で、医療法やまじないの術を人々に授けられたとされ、厄除け・厄払いに強いご利益があると多くの人の信仰を集めてきました。「因幡の白兎」で有名な神様でもあります。

大國魂神社の「厄除御守」は、青と朱色の地色に、「からす団扇」に描かれているからすが刺繍され、中央に神門の十六菊の紋と厄除御守の文字が金糸で刺繍されています。裏には、六所宮と描かれた団扇に金糸で大國魂神社と刺繍されています。

大國魂神社では、毎年7月20日に「すもも祭」が開かれ、五穀豊穣・悪疫防除・厄除の信仰をもつ「からす団扇」「からす扇子」を頒布していることで知られています。この扇を以て扇ぐと、農作物の害虫は駆除され、又病人は直ちに平癒し、玄関先に飾ると魔を祓いその家に幸福が訪れるといわれています。

大國魂神社

住所:東京都府中市宮町3-1

公式HP:https://www.ookunitamajinja.or.jp/

八方除幸運を呼ぶお守り|寒川神社(神奈川)

寒川神社は、全国唯一の八方除の守護神として約1600年の歴史のある相模国一之宮の神社です。

御祭神は、寒川大明神と呼ばれる寒川比古命と寒川比女命です。

八方除の守護神として、身に降りかかる全ての悪事災難を除き、福徳円満や家業繁栄をもたらす御神徳があると全国各地から多くの参拝者が厄年の厄除けに訪れます。

初詣の参拝者数は神奈川県内では、鶴岡八幡宮に次いで2番目に多く、また日本で最も昇殿祈祷者が多い神社としても知られています。

寒川神社の厄除けのお守りは、「厄難除氣守」です。青、赤、黄色の布地に氣、その上に雷神の刺繍があります。邪気を祓い、良い気を呼びこむ災難除け、厄除けのお守りです。

また八方除で有名なお寺として、「八方除幸運を呼ぶお守り」が授与できます。各願意ごとに5色用意されていて、中央に神紋の左三つ巴が配置されたお守りです。

他には、厄という字が逆さ魔になった絵馬「厄(八苦)落とし絵馬」が有名です。

寒川神社

住所:神奈川県高座郡寒川町宮山3916

公式HP:https://samukawajinjya.jp/

白鳥守|熱田神宮(愛知)

熱田神宮は、三種の神器の一つ「草薙神剣」を御神体として祀る、伊勢神宮に継ぐ国家鎮護の神宮として崇敬を集めてきた名社です。ご祭神の熱田大神は、草薙神剣をご霊代とする天照大神です。創建は113年とされます。

草薙神剣とは八岐大蛇の尾から出てきた太刀で、皇位継承の印である三種の神器の一つとして日本武尊に授けられたものです。

熱田神宮の御守りは多くの種類があります。「厄除守」は、黄緑の布地に熱田神宮の神門の桐竹紋と厄除守の文字が金糸で施され、白、赤、金色の花菱紋が刺繍されています。裏には熱田神宮と金糸で刺繍されています。

熱田神宮で一番有名な御守りは「白鳥守」です。御祭神の一柱の日本武尊は亡くなった後、妻である宮簀媛命の元へ白鳥となって帰っていったという伝説にちなんだお守りで、開運招福、縁結び、安産などのご利益があります。

また、「三ツ鈴」は、「厄除鈴」「社紋鈴」「神鈴」の3つの素焼きの鈴が紐で結ばれた授与品は、古来より魔除け・厄除けの効果があると人気です。

熱田神宮

住所:愛知県名古屋市熱田区神宮1-1-1

公式HP:https://www.atsutajingu.or.jp/

開運鈴守|伊勢神宮(三重)

伊勢神宮は、正式名称は「神宮」という全ての神社の上に立つ、神社本庁の本宗とされる日本国民の総氏神としてされる三重県の伊勢市にある神社です。他の神宮と区別するため、伊勢の地名をつけ、伊勢神宮と呼ばれています。

約2000年前に創建され、内宮(正宮・皇大神宮)には皇室の先祖神で日本人の大祖神とされる天照大御神が祀られ、外宮(豊受大神宮)には衣食住の守り神の豊受大御神が祀られています。

伊勢神宮にはまた皇位継承の印である三種の神器の一つの八咫鏡がご神体として祀られています。

伊勢神宮内宮の「厄除御守」は、剣先型で青地に白糸で伊勢神宮の神紋である花菱紋と厄除御守が刺繍されています。裏には内宮と刺繍されています。外宮の「厄除御守」は、同じ色味ですが、巾着型で丈夫が絞られているもので、裏には外宮と刺繍されています。

伊勢神宮で最強と言われる御守りは、鈴のついた「開運鈴守」です。内宮は巾着型、外宮は勾玉型になっています。古来より鈴の音には邪気を払い、良い気を呼び込む力があるとされ、清らかな鈴の音色で運が開かれるとされています。

伊勢神宮

住所:三重県伊勢市宇治館町1(内宮)

公式HP:https://www.isejingu.or.jp/

まさる守|日吉大社(滋賀)

日吉大社は、滋賀県にある比叡山麓に鎮座する古事記にも登場する古社です。

崇神天皇7年に比叡山の神、大山咋神を麓に迎え創祀されたとされる全国3800社の日吉・日枝・山王神社の総本宮です。

平安京遷都の際には、京都御所の表鬼門の方角(北東)にあたることから方位除け祈願の社とされ、都の魔除・災難除を祈る守護神として信仰されてきました。「魔除け・厄除け」のご利益で知られています。

御祭神は、境内にある約40のお社があり、全ての神様を総称して「日吉大神」と呼びます。

日吉大社の「厄除守」は、カード型で魔除厄除、日吉大社と描かれたお札に朱色の布があてがわれ、破魔矢がその上に置かれています。

日吉大社の神様のお使い神猿まさるさんは「魔去る」「勝る」に通じ縁起の良いものとされ、まさるさんのついた授与品は全て厄除けになるとされています。 人気の授与品は「まさる守」や「神猿みくじ」です。

日吉大社

住所:滋賀県大津市坂本5丁目1-1

公式HP: https://hiyoshitaisha.jp/

厄攘まもり|松尾寺(奈良)

松尾寺は、大和郡山市にある日本最古の厄除け寺とされ、「まつのおさん参り」と呼ばれる厄除け信仰で有名な寺院です。

718年に天武天皇の皇子舎人親王が、日本書紀の無事完成と自身の42歳の厄除けの願をかけて建立した日本最古の厄除霊場とされます。

ご本尊は、秘仏の千の手、千の目をお持ちになる「千手千眼観世音菩薩」は、名高い「厄除観音」で、災いを取り除いてくれると信じられています。

松尾寺は、日本唯一の「厄攘」祈祷寺でもあります。厄攘とは厄を盗むことで、「厄攘」という文字を書いて奉納することで、厄を盗んでいただけます。

厄除けのお守りとして、表に厄攘と裏にあなたの厄をいただきますと書かれた「厄攘まもり」が有名です。他にも御守護と刺繍された「肌守り」も授与できます。

松尾寺

住所:奈良県大和郡山市山田町683

公式HP: https://matsuodera.com/

八角木守|八坂神社(京都)

八坂神社は、656年に素戔嗚尊を祀ったのが起源とされる京都の祇園にある古社です。素戔嗚尊は、ヤマタノオロチを退治した神様で、あらゆる災いを祓う神様・疫病除け・厄払いの神様として信仰されています。

全国に2300社あるという八坂神社や素戔嗚尊を祭神とする神社の総本社です。

古くから「祇園さん」と親しまれ、祇園の芸舞妓さんたちもお参りに訪れる、祇園のシンボル的神社です。

毎年7月に開催される日本三大祭りの1つの「祇園祭」は、869年に疫病が鎮まるようにとの祈りを込めてはじまった八坂神社の祭礼で、厄除けのご利益を今に伝えています。

八坂神社の「開運厄除守」は、薄紫と萌黄の2種類があり、中央に八坂神社の神門の唐花木瓜紋と開運厄除御守の文字が金糸で刺繍されています。裏には祇園八坂神社と刺繍されています。

八坂神社の特徴的なお守りとして、古くから伝わる疫病除け・災難除けのお守り「八角木守」は家の玄関に飾るお守りがあります。「蘇民将来守」は身につけられるよう八角木守りを小さくしたお守りです。

八坂神社

住所:京都府京都市東山区祇園町北側625

公式HP:https://www.yasaka-jinja.or.jp/

七彩守|住吉大社(大阪)

住吉大社は、大阪市住吉区に鎮座する211年に創建された摂津国一之宮で、全国約2,300社余の住吉神社の総本山です。

御祭神の住吉大神は、底筒男命・中筒男命・表筒男命の三柱で、伊邪那岐命の禊祓の際に海中より出現された神道でもっとも大事な「祓」を司る神です。

住吉大社の夏祭り「住吉祭」は単に「おはらい」と呼ばれ、日本中をお祓いするほど、古くより「祓の神」として篤い崇敬を受けています。

住吉大社は常時60種類以上あるというお守りの数が多いことで知られています。

住吉大社の「厄除御守」は、黄緑の布に、六角形の亀甲柄が施され、表の中央には住吉大社の神紋の花菱と厄除御守の文字が白糸で刺繍されています。裏には住吉大社と刺繍されています。

7色の石が特徴的なお守りの「七彩守」は、7色のものを身に付けると、「七難」つまり水難、火災、盗難、旱害、風の難、星の異変、太陽の異変から守ってくれるといわれている厄除の御守りです。

住友大社

住所:大阪府大阪市住吉区住吉2丁目 9-89

公式HP: https://www.sumiyoshitaisha.net/

厄除御守|多井畑厄除八幡宮(兵庫)

多井畑厄除八幡宮は、770年に疫病を鎮めるため朝廷が行った祓祭の地の一つと伝えられ、「日本最古の厄除けの霊地」として知られる兵庫県神戸市にある古社です。

御祭神は武運の神・應神天皇で、八幡大神の霊力により厄災を祓い、開運を導くご利益があるとされています。

多井畑厄除八幡宮の「厄除御守」は、三つ巴の神紋と厄除御守の文字が刺繍されたものです。

多井畑厄除八幡宮

住所:兵庫県神戸市須磨区多井畑字宮脇1番地

公式HP:https://www.tainohatayakuyokehachimangu.or.jp/

厄除御守|由加神社本宮(岡山)

由加神社本宮は、「厄除けの総本山」として知られる、2000年以上の歴史を持つ由緒ある岡山県倉敷市にある神社です。

古くは巨岩を神体とする磐座信仰で、人々の守護神として崇められてきました。

その後、行基菩薩が十一面観音を祀り、由加大権現と呼ばれる神仏習合の霊山として崇拝され、平安時代以降、朝廷や備前藩主の祈願所として繁栄しました。

由加神社本宮の「厄除御守」は、紫と朱色の布地に厄除御守と金糸で刺繍されたもので、厄年でない方も魔除けとして持参できます。

2022年に岡山県新見市神郷に平安の昔から伝わる「神代和紙」を使った「紙代守」が新し作られ話題となっています。仕事成就・縁結良縁・厄除健康・合格学業・交通安全の5種類の願意のお守りがあります。

由加神社本宮

住所:岡山県倉敷市児島由加2852

公式HP:https://yugasan.or.jp/

厄除御守|太宰府八幡宮(福岡)

太宰府天満宮は、京都から大宰府に左遷され、この地で亡くなった学問の神様として知られる菅原道真公を祀る神社です。京都の北野天満宮とともに全国12,000社ある天満宮の総本社とされ、また菅公の霊廟として篤く信仰されています。

学問の神様として広く知られていますが、厄除けのご利益でも多くの参拝者から信仰を集めています。

菅原道真公が亡くなった後、左遷された恨みから怨霊になり雷を操ることができるようになった伝わり、その雷を操る強い力で、厄を払いのけてくれるということから厄除けにも強いと言われています。

また、道真公が愛された梅の木の下で「ひょうたん酒」を飲むと厄をひょうたんに封じ込め、厄を逃れるという言い伝えがあります。

この言い伝えから生まれた、太宰府天満宮の厄除けの特徴的な授与品は「厄晴れひょうたん」です。厄晴れひょうたんの中に願い事を書いた用紙を入れ自宅の神棚に飾り、除災招福を祈念します。

太宰府八幡宮の「厄除御守」は、瓢箪の形をした緑色の厄除けと書かれたお守りで、厄年の方の持つものです。厄年ではない方用には、白牛の描かれた「災難除守」があります。

太宰府天満宮

住所:福岡県太宰府市宰府4丁目7−1

公式HP:https://www.dazaifutenmangu.or.jp/

人生最大のピンチを救う?大峰山寺の「九重守」

大峯山寺は、奈良県吉野郡天川村にある修験道の寺院で、大峯山山上ヶ岳の山頂に建っています。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成要素の1つで、日本最高所の国重要文化財、そして修験道の根本道場です。

平安時代初期から現在まで女人禁制が守られている日本で唯一の山です。 参拝は男性のみが、毎年5月3日から9月23日までの143日間のみ行えます。

大峯山寺には、「九重守」と呼ばれる、仏像や曼荼羅などが描かれている巻物型のお守りがあります。極限の困難に直面した際に開くとご利益があるとされる「最強のお守り」として知られています。一生に一度しか使えないとされ、ピンチな時に開くとご利益があるといわれています。

大峯山寺

住所:奈良県吉野郡天川村洞川

公式HP(天川村公式観光サイト):https://www.vill.tenkawa.nara.jp/ds/modelcourse1.html

厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。

お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。

厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。

そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。

お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。

「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。

最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。

- お焚き上げの依頼手順

- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する

- 自宅にキットが届く

- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る

- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる

- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)

送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。

「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。

御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。

いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。

多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。

古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜

家からお品を送るだけ

料金・手順はこちら

合わせて読みたい