厄払い(厄除け)祈願を受ける際には初穂料を納める必要がありますが、あらかじめ封筒に入れて持参すべきなのか、いつ・どのように渡すのが正解なのか気になる方も多いのではないでしょうか?

現在は裸のお札まま渡しても受け付けてもらえる場合がほとんどですが、気持ちよく祈願を受けるためにも、のし袋に入れるなど、できるだけ丁寧な渡し方で納めることをお勧めします。

本記事では、厄払い祈願の封筒(のし袋)の選び方、表書きの書き方、お札の包み方〜渡し方までを分かりやすく解説します。

厄払いの御札・古いお守りを処分したい。

でも、ゴミとして捨てるのは抵抗がある…

そんな方におすすめなのが、「神社のお焚き上げ」サービスです。

神社のお焚き上げなら、御札を封筒に入れて神社に送るだけ。

日本三大稲荷の一つに数えられる祐徳稲荷神社で、最短1.5ヶ月で供養・お焚き上げしてもらうことができます。

✅ 金属・陶器・プラスチックなど不燃物も受付可能

✅ 神棚・人形などお守り以外も受付可能

✅ クレジットカード、オンライン決済可

処分にお困りの物がある方は、ぜひ活用してみてください。

合同供養1回 1,980円〜

家からお品を送るだけ

料金・手順はこちら

厄払い祈願の封筒(のし袋)の選び方

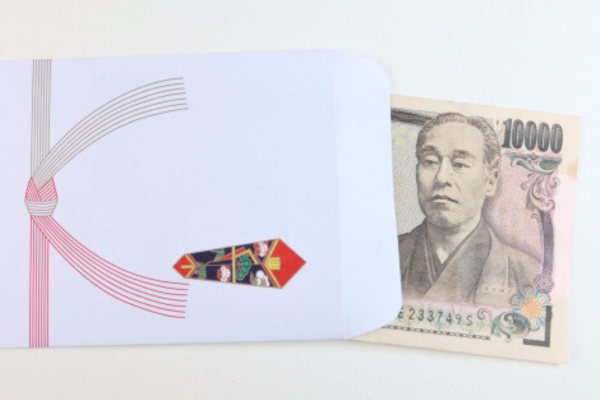

厄払いの初穂料(祈願料)は「のし袋」に入れてお渡しするのが基本です。

のし袋とは、縁起物である熨斗(のし)が右上に付いていて、飾り紐の水引があしらわれている封筒を指します。

のし袋は「紅白蝶結び」の水引がついた祝い事用のものを用います。

一般的なデザインですので、コンビニやスーパーなどで購入可能です。

紅白の紅色には「魔除け」、白色には「神聖で穢れがない」という意味があり、おめでたい行事に使います。

蝶結びは何度でも結び直せることから、「おめでたいことが繰り返し起こるように」という意味も込められています。

地域で異なる水引の選び方

紅白蝶結びののし袋が一般的ですが、地域によって異なる場合があるため注意が必要です。

関西地方では、結び終わりが上を向き、結び目が輪を重ねたようなデザインの「あわじ結び」の水引を使用する地域もあります。

どれを選べば良いか迷ったら、参拝される寺社に相談すると良いでしょう。

のし袋が用意できない場合

のし袋の用意が難しい場合は、白封筒で代用することもできます。

一部の寺社では、「のし袋はご遠慮ください」という案内がある場合もありますので、事前に公式HP等で確認しましょう。

茶封筒、郵便番号欄つきの封筒はNG

白封筒での代用は可能ですが、茶封筒や郵便番号欄つきの封筒マナー違反に当たるため注意が必要です。

コンビニで入手可能なので、必ず無地の真っ白な封筒に包んでお渡ししましょう。

表書きの書き方

表書きには、のし袋または封筒の上部中央に、神社の場合は「初穂料」、お寺の場合は「御布施」または「御祈祷料」と書きます。

※一部のお寺では「初穂料」と書く場合もあるため、事前に公式HP等で確認してください

水引の下(中央から下)には、ご祈祷を受ける方の氏名をフルネームで書きます。

「初穂料」の真下の位置に、少し小さめの字で書くのがポイントです。

中袋がある場合

中袋の表には金額、裏には祈願を受ける方の住所・名前を縦書きで記入します。

金額は、表面の中央に「金壱萬圓」のように旧字体を使って書きます。

住所と氏名は裏面の左側下部に書きます。

バランス的には、表の金額の文字を一番大きく、裏面の名前は金額より小さく、住所はもう少し小さく書くと良いでしょう。

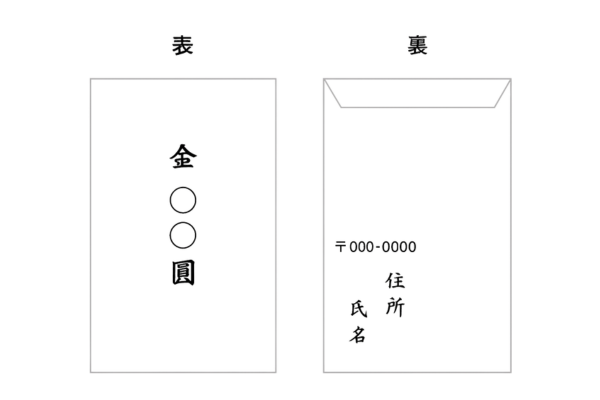

裏面の書き方(中袋がない場合)

中袋がない場合、裏面の左側下部に包んだ金額と住所を書きます。

金額を書く際は、「金〇〇圓」のように、頭に「金」を付け、数字は旧字体(旧漢字)を使用しましょう。

金額を少し上にして大き目に書き、少し下げてその横に2行にして住所を書くと全体のバランスが良くなります。

中袋がある場合、裏面には何も記入する必要はありません。

毛筆か筆ペンで書きましょう(薄墨はNG)

のし袋や封筒に文字を書く時は、ボールペンや万年筆を避け、なるべく毛筆か筆ペンで書くようにしましょう。

万年筆やボールペンはマナー違反ではありませんが、字が細くなるのでお薦めできません。

なお、「薄墨」は葬儀用ですので、縁起が悪いため使わないでください。

金額は「旧漢字」で書きましょう

金額は旧字体を使用すると説明しましたが、旧字体とは旧漢字のことです。

のし袋に書くことの多い旧漢字は、一(壱)、二(弐)、三(参)、 四(肆)、五(伍)、十(拾)、千(仟)、万(萬)、円(圓)となります。

5,000円は伍仟圓、10,000円は壱萬圓、100,000円は壱拾萬圓と書きます。

厄払い祈願の初穂料(お布施)の包み方・お札の向き

のし袋の場合(中袋あり)

中袋にお札を入れる場合は「上包み」で包みます。

上包みの包み方は式辞を包むときなどに用いられる「たとう折り」です。

中央に、中袋の表が上向きになるように置き、向かって左、右、うら返して上、下の順に折ります。後ろの重なる部分は、下部が上に重なるように折りたたみます。

最後に表に返して水引を付けましょう。

白封筒・中袋がない場合

お札をのし袋に入れる際は、表面(肖像画が描かれている方)が、のし袋の表側と同じ向きになるように、また、肖像画が上部(袋の口近く)になるように入れます。

肖像画が反対の向きになっていると、香典の包み方になってしまうので注意が必要です。

お札を複数包む場合は、すべての向きを揃えて入れましょう。

また、お札を取り出しやすいように角を揃えて入れると、受け取る側がスムーズに金額を確認できます。

初穂料(お布施)は「新札」で納めましょう

初穂料は、神仏への感謝を示すものですので、必ずしもではありませんが、できるだけ新札で納めることが望ましいとされます。

新札を確実に用意する方法は、銀行や郵便局の窓口で両替することです。

どうしても新札を用意できない場合は、折り目があまりついていない使用感のあまりない紙幣を選んでください。汚れている紙幣は神仏に失礼にあたるので避けましょう。

封筒(のし袋)は「袱紗」に入れて持参しましょう

初穂料はのし袋に入れて、袱紗に入れて持参することがマナーです。

袱紗に包むことで、のし袋が汚れたり傷ついたりすることを防ぐことができ、また大切なものを丁寧にお渡しするという礼儀作法として、相手への敬意を示すことができます。

折れ曲がったりしないため、袱紗ごとバッグに入れ持ち運びましょう。

なお、厄払いはお祝い事なので、赤やオレンジ、ピンクなどの慶事用の明るい色の袱紗を選ぶことが基本です。

袱紗がない場合は、ハンカチやシンプルな布で代用できます。

初穂料(お布施)の渡し方

ご祈祷の初穂料(お布施)は、当日に祈祷前の受付で渡すのが一般的です。

受付で祈祷の専用の用紙に記入し、その用紙を提出する際に、初穂料も一緒に渡します。

のし袋は渡す直前に帛紗から取り出し、帛紗をたたみ、その上にのし袋の文字が受付の方の正面になるように置き、両手でお渡ししましょう。

厄払いの御札・お守りは返納を忘れずに

多くの神社・お寺では、厄払い(厄除け)のご祈祷を受けたあと、お守りや御札を授与していただけます。

お守り・御札に明確な使用期限はありませんが、「授かってから約1年」を目処にその効力は失われると考えられているため、翌年にはお礼参りに行き、お守り・御札を返納しましょう。

厄払い(厄除け)に限らず、全てのお守りは「神様の分身」と考えられているため、放っておくことは神様を蔑ろにすることになり、運気にも悪い影響を及ぼす可能性があります。

そのため、古いお守りは放置せず、できる限り授かった場所へ返納しましょう。

お守り・御札を送るだけ!「神社のお焚き上げ」がおすすめ

旅行先で購入したお守りなど、やむおえない理由で、授かった場所への返納が難しいという方におすすめなのが、郵送お焚き上げサービス「神社のお焚き上げ」です。

「日本三大稲荷」の一つに数えられる祐徳稲荷神社では、通年で郵送でのお焚き上げを受け付けており、公式サイトから「お焚き上げキット」を購入し、お守りを神社に送るだけ。

最短1.5ヶ月でお焚き上げしていただくことができます。

- お焚き上げの依頼手順

- 公式サイトから「お焚き上げキット」を購入する

- 自宅にキットが届く

- 専用封筒にお守りを入れて神社に送る

- 祐徳稲荷神社で供養・お焚き上げが行われる

- お焚き上げ完了後、「ご祈祷動画」と「御焚上証明書」がメールで届く(郵送も可)

送料も全て神社が負担してくれるので、自宅から簡単にお焚き上げを依頼することができます。

「お焚き上げキット」は物の種類・サイズに応じて様々なタイプがあり、お守り数個であれば、「レタータイプ」のキットで1,980円税込〜依頼できます。

御札や神棚など、大きめのものもまとめてお焚き上げしたい方には、「ボックスタイプ」のキット(7,480円税込〜)がおすすめです。

いずれのキットも個数制限はなく、規定サイズ内であれば何点でも受け付けてもらえるので、ひな人形やぬいぐるみ、遺品などお焚き上げしたいものが他にもある場合は、一緒に送りましょう。

多くの神社・お寺では不燃物は受け付けておらず、ビニールや鈴など不燃性のものがついたお守りは持ち込む前に分別が必要ですが、「神社のお焚き上げ」サービスでは不燃物も受け付けているので、分別の手間なくそのまま送れるのも嬉しいポイントです。

古いお守りの処分にお困りの方は、ぜひ「神社のお焚き上げ」サービスの利用を検討してみてください。

合同供養1回 1,980円〜

家からお品を送るだけ

料金・手順はこちら

合わせて読みたい